相关论文:

-

-

全球能源互联网

第8卷 第5期 2025年09月;页码:565-579

基于空间计量技术的电力集聚对能源转型的影响研究

Research on the Impact of Electric Power Agglomeration on Energy Transformation Based on Spatial Econometric Technique

- 北京交通大学经济管理学院,北京市 海淀区 100044

- ZHU Tanbo, BU Wei* (School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, Haidian District, Beijing 100044, China

关键词

Keywords

摘 要

Abstract

电力集聚作为推动能源转型的重要路径,其作用机制及影响效应亟待深入探究。基于中国30个省份2001—2021年的面板数据,通过改进区位熵方法构建二维指标(T),测度电力集聚水平,并利用空间杜宾模型(SDM)技术实证检验其对中国能源转型的影响及空间溢出效应。研究发现:1)中国电力已形成显著集聚特征,集聚水平呈现区域差异;2)电力集聚对能源转型具有先促进后抑制的非线性影响;3)空间效应分析表明,邻近地区的电力集聚对本地区能源转型具有正向溢出作用;4)异质性检验显示,经济欠发达地区对电力集聚的需求更迫切;5)中介效应分析表明,技术创新在电力集聚影响能源转型的过程中起到了促进作用。基于此,建议政府需差异化引导电力发展布局,优化集聚规模,加强跨区域协同,加速技术创新,以充分发挥集聚效应在能源转型中的积极作用,助力“双碳”目标高质量实现。

As an important path to promote the transformation of the energy, the mechanism and effect of electric power agglomeration need to be further explored. Based on the panel data of 30 provinces in China from 2001 to 2021, this paper constructs a two-dimensional index (T) by improving the location entropy method to measure the level of electric power agglomeration, and empirically tests its impact on the transformation of China’s energy and its spatial spillover effect by using the spatial Durbin model (SDM) technique. The results show that: 1) China’s electric power has formed significant agglomeration characteristics, and the agglomeration level shows regional differences; 2) The electric power agglomeration has a non-linear impact on the energy transformation;3) The spatial effect analysis shows that the electric power agglomeration in adjacent areas has a positive spillover effect on the energy transformation in the region; 4) The heterogeneity test shows that the demand for electric power agglomeration in less developed regions is more urgent; 5) The intermediary effect analysis shows that technological innovation plays a promoting role in the process of electric power agglomeration affecting energy transformation. Based on this, it is suggested that the government should guide the layout of the electric power development in a differentiated way, optimize the scale of agglomeration, strengthen cross regional collaboration,and accelerate technological innovation, so as to give full play to the positive role of agglomeration effect in the energy transformation and help achieve the goal of “double carbon”with high quality.

0 引言

在全球气候治理与“双碳”目标背景下,中国能源正经历由传统化石能源向清洁化、低碳化的深刻转型。作为能源领域的重要组成,电力不仅承担着能源安全保供的核心职能,更是促进可再生能源消纳、加快新型电力系统构建的关键载体。随着中国经济迈入新的发展阶段,电力行业的内部结构变得更加复杂,新兴行业不断涌现。在行业发展的过程中,集聚成为一种关键的演变形态。集聚指的是在特定的地理区域内,同一产业的高度集中,即生产特定产品或提供特定服务的多个不同企业,在空间上高度密集地聚集在一起[1]。电力发展涵盖多个行业和环节,且满足产品可分隔、运输[2],长产业链[3],产品差异化[4],创新网络[5],强市场弹性[6]等集聚的充分和必要条件,因而具备形成集聚的前提。电力集聚能够提高效率、促进技术创新、优化产业结构。同时,电力集聚有利于推动清洁能源发展,促进能源结构调整,降低对化石能源的依赖,进而推动能源的低碳绿色转型。

然而,中国的电力是否存在集聚的特征事实,电力集聚是否会对中国的能源转型产生影响?科学回答这些问题有助于深入了解中国电力的发展态势,为政府和企业制定相关政策提供有力支撑,具有很强的现实针对性和理论指导意义。

1 文献综述

马歇尔的外部经济理论[7]认为产业集聚可以通过企业间共享劳动力和中间投入产品,以及知识技术的“外溢”效应来降低生产成本,进而促进经济增长、提高生产效率。同时,集聚产业集聚也存在一个最优规模,当集聚区内的企业过多时,就会由于交通拥堵、生活成本加大和资源供给不足等原因造成“拥挤”效应,规模经济会逐渐变成规模不经济,进而阻碍企业的发展。在合理的集聚水平区间,集聚区内的企业能够通过获得外部规模经济,提升自身的盈利能力,进而促进产业发展和整个地区的经济增长。除马歇尔外,集聚形成理论还包括区位理论[8]、增长极理论[9]、规模报酬递增理论[10]等。这些经典理论已经反复论证,具有较强的普适性,可以作为电力集聚形成问题的重要理论依据。

有关集聚的研究中,主要集中在农业[11]、制造业[12]以及服务业[13]等传统行业。有关电力集聚的研究较少,主要集中在新能源领域,可以为电力集聚提供相关依据。例如,文献[14]基于赫芬达尔指数对新能源集聚水平进行测算,并提出了优化新能源集聚发展的金融支持相关对策。文献[15]从财务角度和可持续性角度,结合系统动力学,分析了新能源产业集聚对全国能源战略的积极影响。

而能源转型方面,现有研究主要从绿色金融[16]、政策环境[17]、技术创新[18]等层面开展相关研究,探究了不同因素对能源转型的不同影响。例如,文献[19]探究了技术创新、设备升级、运行模式等因素对氢能-煤基能源战略转型的影响。文献[20]从建设规模、能源结构、产业布局等方面提出了黄河流域能源转型的有效路径。总体而言,现有研究围绕集聚在经济增长、技术效率等层面的相关机制以及能源转型的影响因素等方面开展了丰富的研究,但针对电力集聚的相关研究较少,且关于电力集聚与能源转型之间的关系较少涉及。

鉴于此,本文聚焦电力集聚对能源转型的影响,首先构建电力集聚水平测度模型,揭示电力集聚的特征事实。其次,分析电力集聚与能源转型的关联关系,提出电力集聚对能源转型影响的研究假设,基于空间计量技术构建量化分析模型与中介效应模型,探究电力集聚对能源转型的影响关系;再次,通过稳健性检验与异质性检验对实证结果进行进一步验证;最后,提出相关研究结论与政策建议,以期持续增强中国能源绿色低碳转型动力,助力新型能源体系建设和“双碳”目标高质量实现。

本文创新点可概括如下。

1) 结合改进区位熵方法,对整体视角下的电力集聚水平进行了测度,科学全面地反映中国电力集聚的特征事实。

2) 揭示了电力集聚与能源转型的倒“U型”非线性效应,测算了电力集聚推动能源转型的最优拐点。

3) 运用中介效应模型,提出了电力集聚通过技术创新对能源转型的影响机制。

2 研究假设

2.1 电力集聚的存在性

电力发展涉及众多领域,包括发电、输电、配电、用电以及相关设备和技术的研发、生产、销售和服务等,这些环节之间的紧密合作、信息交流和技术创新,在空间上往往存在一定的集聚现象[21]。此外,电力产业满足产品可分隔、可运输、长产业链、产品差异化、创新网络、强市场弹性等产业集聚的充分和必要条件,因而具备形成产业集聚的前提。从特征事实来看,中国部分地区已经形成了具有一定规模的电力集群,如电力装备制造基地、新能源产业基地等[22]。这些集聚通常在特定的地理区域内集中了大量的电力相关企业,以及配套的供应链和服务体系。四川、湖南、江苏等地因其丰富的水力资源和技术优势,已经发展成为电力装备制造的重要基地,不仅拥有强大的电力设备制造能力,还聚集了大量从事电力工程设计、建设、运营和维护的企业。例如,由四川省政府工作报告可知,四川省通过“水电装备+特高压”双轮驱动,建成世界级电力装备集群,集聚东方电气、国机重装等龙头企业,水电设备全球市场占有率超40%,出口大型水轮发电机组覆盖巴西、巴基斯坦等“一带一路”国家。同时,依托雅砻江流域梯级电站和±800 kV特高压输电技术优势,形成“水电开发-装备制造-电力外送”的垂直整合体系。这些集聚区不仅吸引了大量的电力相关企业入驻,还带动了上下游产业链的发展,形成了较为完整的产业生态。未来,这些集聚有望成为推动地方经济发展的重要引擎,同时也为中国电力的可持续发展做出了积极贡献。

结合以上分析,本文针对电力集聚的存在性提出研究假设1。

假设1:中国电力已经形成了一定规模的集聚。

2.2 电力集聚与能源产业转型

电力集聚区的形成,往往伴随着产业链上下游企业的集聚,这些企业之间的协同合作,形成了紧密的产业生态系统,有利于技术创新和知识共享[23],还促进了大量充满活力的新型市场主体的不断涌现,如综合能源服务提供商、能源大数据分析公司、平台业务运营商以及能源聚合商等。这些新型市场主体通过提供多元化的服务,在电力集聚区中得以迅速发展,催生出一系列新业务、新业态、新模式[24-25]。

随着电力新业务、新业态、新模式的出现,传统能源生产经营模式发生了深刻变革。电力行业不再仅仅是发电和输配电的简单组合,而是向高技术、重资本、绿色低碳的方向转型升级。随着人工智能、大数据、物联网等技术的应用,电力行业实现了生产过程的自动化、智能化,提高了能源利用效率和安全性[26]。此外,电力集聚区内的企业通过合作研发、共享技术等方式,实现了重资本的集中投入,有助于推动能源领域向更高端的技术和设备发展,提高了产业的整体竞争力和创新能力。通过采用清洁能源技术、节能减排措施等,能源领域实现了清洁能源对化石能源的替代,降低了温室气体排放,有助于应对气候变化。上述转型升级提高了能源领域的整体效率和竞争力,推动了能源的可持续发展。

结合以上分析,本文针对电力集聚对能源转型的影响,提出研究假设2。

假设2:电力集聚会形成能源发展新业态,推动技术进步,从而促进能源转型。

3 模型与变量

3.1 电力集聚水平测度模型

常用的产业集聚测算方法包括区位熵法(LQ)、波特案例分析法、专家意见法、企业调研法、主成分分析法(PCA)或要素分析法、多元聚类分析法(MVC)、图论分析法(GT)、共识集聚法等。电力集聚的识别应充分利用上述各种方法的优势,根据研究目的和实际情况,做到定性和定量方法融合使用,同时应该按共识集聚法的综合集成理念开发适宜的识别方法。其中,区位熵法(LQ)是集聚测度的经典工具,其核心优势在于计算简便、数据易获取且横向可比性强,能够通过标准化比例快速识别区域产业的专业化程度。该方法仅需区域与更大范围(如全国)的就业或产值占比数据,即可直观计算集聚水平,有效消除规模差异,实现跨区域、跨产业的横向对比。同时,区位熵法具备多层级分析灵活性,既可应用于省、市等不同空间尺度,也能聚焦细分产业领域,并通过时间序列动态监测集聚趋势,为政策效果评估提供依据。因此,本文采用区位熵法计算电力集聚水平,其计算公式为

式中:Eij指较小的i地区j产业的总规模;Ei指i地区的总规模;Ekj指国家或较大的区域k产业j的总规模;Ek指国家或区域k的总规模。公式中总规模可以选择工业总产值、工业增加值、企业数量、销售收入、从业人员数量等指标。

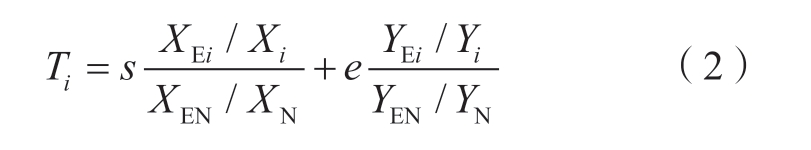

目前,在运用区位熵对集聚水平进行测度方面,一般是单独采取从业人数或者是工业产值等计算测量,然而不同的指标所代表的含义不相同[27]。从业人数多,相对应的产值不一定多,单一的指标可能会带来集聚水平测量的不精准性,这也是区位熵法的缺陷之一[28]。为了保证集聚水平测量的科学性与综合性,本文借鉴已有研究,采用相似做法,使用二维区位熵对电力集聚水平进行测度,计算公式为

式中:Ti为地区i的二维区位熵;XEi和XEN分别代表地区i和全国的电力产业就业人数;Xi和XN分别代表地区i和全国的总就业人数;YEi和YEN分别代表地区i和全国的电力产业产值;Yi和YN分别代表地区i和全国的国民生产总值。在经济维度上,产值与经济相对应,可以直接反映电力行业的经济状况。在空间维度上,由于人口的流动性,从业人员的数量可以反映资源在空间上的长期配置,进而反映电力行业在不同空间维度上的集聚特征。s和e分别代表空间维度和经济维度的权重,在理想情况下,s和e的取值应该根据具体的研究背景和数据特点来确定,以最大程度地反映电力集聚的实际情况。为了避免主观偏好本文参考已有相关研究[28],取s =e =0.5进行计算。

鉴于电力产业链较长,其中电力设计与建设服务业主要属于轻资产行业,且相关产业数据不易获得。简便起见,不失一般性地,本文区位熵计算部分选取电力产业链中的装备制造、电力生产与供应环节,涵盖发电行业、输配电行业、电力装备制造业。具体而言,选取通用设备制造业、电气机械及器材制造业2个行业表征电力装备制造业,选取电力、热力生产和供应业表征电力生产与供应业,形成电力产业范畴。通过国家统计局、分省2002—2022年统计年鉴,收集省级层面的电力行业的产值、就业人数,缺失值采用插值法补全,分别计算得到全国层面的电力产业产值、就业人数。通过国家统计局网站、2002—2022年国家统计年鉴收集全国的国民生产总值和总就业人数。同时,为检验电力集聚水平存在空间相关性,本文采用检验空间自相关特征常用的全局莫兰指数(Morans’I)对电力集聚水平进行空间相关性检验,计算公式为

式中:W是空间权重矩阵,本部分构造原则为假设i地区和j地区相邻,那么W=1,反之,W=0;n为研究区域总数,本文选取的中国30省份;xi和xj分别是地区i和地区j的电力集聚水平,![]() 为产业集聚水平的均值。I为Moran’s I,I的取值范围为[-1,1],当I<0时,区域单元属性值呈现空间负相关,值越小则空间差异越大;当I=0时,没有空间相关性;I>0时,说明区域单元属性值倾向于聚集在某一区域即呈现空间正相关,I的值越大则空间相关性越强。

为产业集聚水平的均值。I为Moran’s I,I的取值范围为[-1,1],当I<0时,区域单元属性值呈现空间负相关,值越小则空间差异越大;当I=0时,没有空间相关性;I>0时,说明区域单元属性值倾向于聚集在某一区域即呈现空间正相关,I的值越大则空间相关性越强。

3.2 电力集聚对能源转型影响量化模型

3.2.1 模型构建

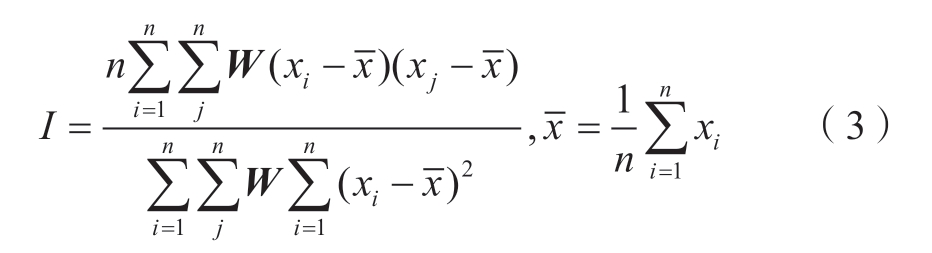

1) 空间面板回归模型构建。

空间回归模型能够刻画变量之间的空间相依性,解释空间溢出现象,是对传统回归模型的重要拓展。随后在众多学者的努力下,空间回归模型的研究日趋完善,并在经济社会等诸多领域广泛应用[29-31]。空间面板数据受时空因素的共同影响,相比截面数据信息量更大、结构更复杂。常用的空间面板回归模型形式包括3种:空间自回归模型、空间误差模型和空间杜宾模型,其常见形式为

式中:Y为因变量向量;X为解释变量矩阵;β为待估计的系数向量;ρ为空间自回归系数;µ为具有空间自相关的误差项;γ为解释变量空间滞后项的系数向量;ε为误差项。其中,空间杜宾模型是一个更加通用的空间面板回归模型,空间杜宾模型在特定条件下可以简化为空间自回归或空间误差模型[32]。

本文中,电力集聚本身即为一种具有显著地理空间属性特征的产业现象,众多研究也证实集聚具有空间层面的效应。因此,在探究电力集聚对能源转型影响路径时,也应考虑可能存在的空间效应,采用空间面板回归分析方法,通过基准回归揭示电力集聚对能源转型的影响路径,并通过改变被解释变量和解释变量、改变空间权重矩阵、改变估计区间等一系列检验,验证基准回归结果的稳健性。

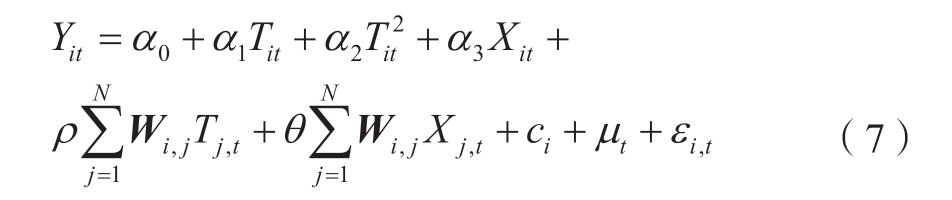

本文研究电力集聚对能源转型的影响机制,考虑2个假设:一是电力集聚存在空间效应,且电力传输跨区域,影响能源产业发展;二是电力集聚对能源转型的影响非线性,可能存在最优集聚水平[33]。因此,引入电力集聚的二次项,建立计量经济模型。

式中:i表示不同地区;t表示年份;j表示与i相邻的地区;Yit是地区各个年份的能源转型衡量指标;Tit是各地区各年份的电力集聚水平;Xit是一系列控制变量;Wi,j是地区空间权重矩阵,鉴于电力传输的跨地区性,本模型构建原则与集聚水平测度部分略有不同,构造原则为根据各个地区电力传输线路直接相连情况,设置二进制连接矩阵;ci表示空间特定效应(spatial specific effects);μt表示时间特定效应 (time period specific effects);εi ,t为服从独立分布的随机误差项,其取值为(0,σ 2);α、ρ、θ均为待估参数。

2)中介效应模型构建。

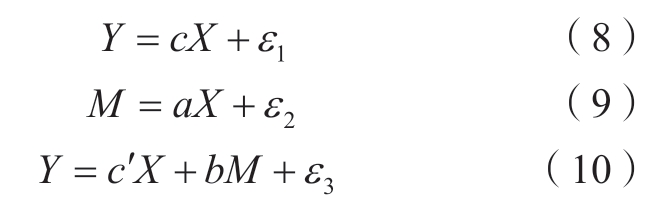

中介效应分析是一种统计方法,用于探索和验证一个变量(称为中介变量)在独立变量(自变量)和依赖变量(因变量)之间的中介作用。通过中介效应分析,可以更深入地理解自变量如何通过中介变量影响因变量,揭示更复杂的因果关系。常规中介效应模型为

式中:Y为被解释变量;X为解释变量;M为中介变量;X可以通过影响M来影响Y;系数c是X对Y的总体影响;a × b是X通过影响M的情况下对Y所产生的间接影响即中介效应;c′是X不通过影响M的情况下对Y所产生的直接影响。当只有一个解释变量、一个中介变量时,各影响之间有如下关系:c = c ′+ a ×b ,即总体影响等于直接影响与间接影响之和。

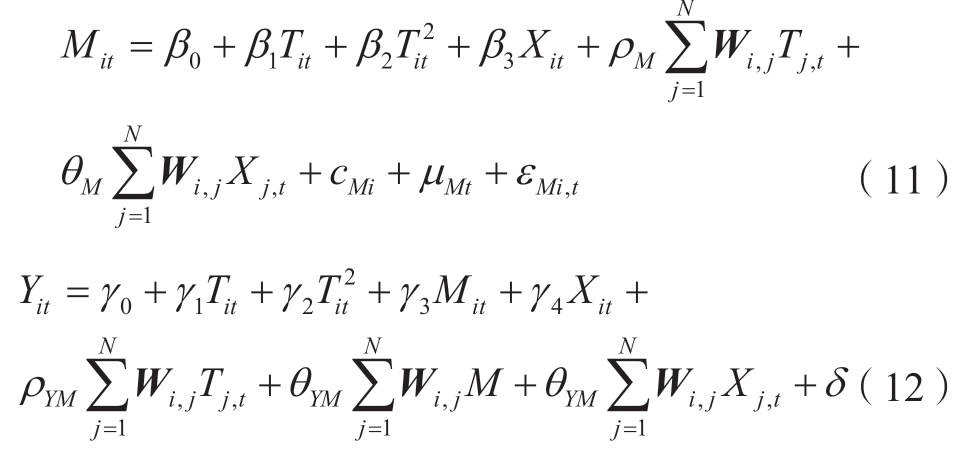

本文为进一步探究电力集聚对能源转型的影响路径,引入中介效应模型进行分析。结合前文空间回归模型,所建中介效应模型如下:

式中:Mit为电力集聚对能源转型影响的中介变量。

3.2.2 变量选取

1) 被解释变量。

能源转型 (Yit)。本文旨在研究电力集聚对能源转型的影响,被解释变量需要反映能源领域转型成效。当前,中国清洁能源产业发展势头强劲,发展以风电、光伏为代表的清洁能源成为建立现代能源产业的重要途径[34]。在产业转型研究中,已有学者以工业或服务业增加值占总产业增加值的比值来衡量产业转型升级情况[35-36],为衡量能源转型提供了参考。具体到能源领域研究中,清洁能源产业和传统化石能源产业的此消彼长是能源转型升级的最直观表征[37],因而可以采用清洁能源产业规模占能源行业整体的比重表征能源转型情况。考虑到能源产业内部细分产业(如清洁能源产业、传统化石能源产业)的产值数据缺乏权威获取渠道,且借鉴以往研究以投资规模衡量产业规模的做法[38],本文构造清洁能源产业投资占比,即能源产业中清洁能源产业投资与能源产业总投资的比值,用以表征能源转型成效。该指标值越大,表明能源转型成效越大。

2) 解释变量。

本节核心解释变量为电力集聚水平(Tit),数据来源于3.1节模型测算结果。

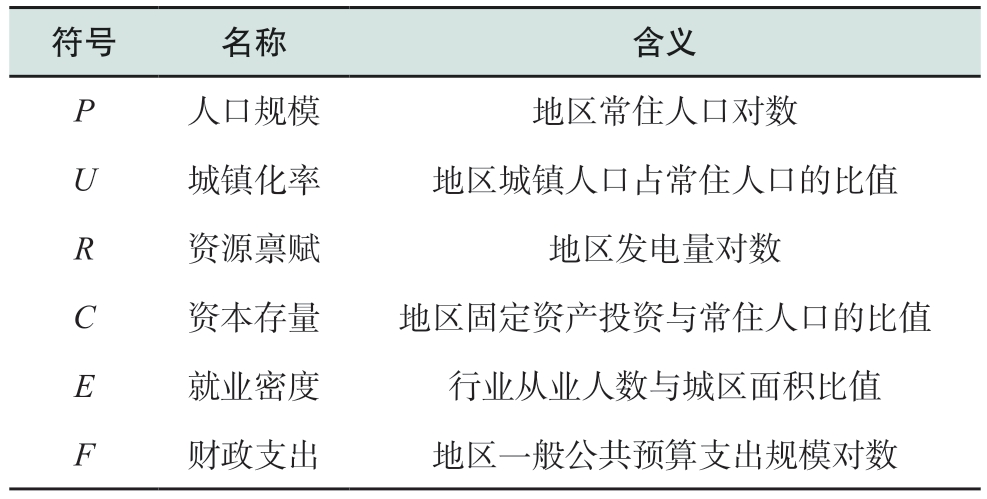

3) 控制变量。

参考相关研究[39-43],本文选取控制变量如表1所示。

表1 控制变量描述

Table 1 Control variable description

符号 名称 含义P 人口规模 地区常住人口对数U 城镇化率 地区城镇人口占常住人口的比值R 资源禀赋 地区发电量对数C 资本存量 地区固定资产投资与常住人口的比值E 就业密度 行业从业人数与城区面积比值F 财政支出 地区一般公共预算支出规模对数

4) 中介变量。

技术创新(M):根据假设2,技术创新能够反映电力集聚对能源转型影响的内在机制。技术的不断创新升级,能够提高能源效率,促进清洁能源的发展,实现能源的绿色转型。本部分选取地区国内专利申请受理数量和规上工业企业研发经费表示技术创新[44]。

4 实证结果与分析

4.1 数据来源与描述性统计

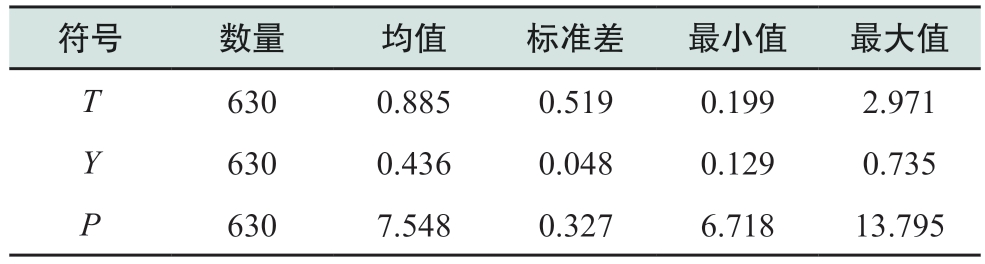

本节数据来源于国家统计局和30个省、直辖市、自治区(除西藏外)2002—2022年历年的统计年鉴,电力集聚水平采用本文2.1节模型测算结果。部分地区缺失数据采用移动平均等方法进行插值补全,最终形成30个省级行政区域2001—2021年的平衡面板数据集。变量的描述性统计结果如表2所示。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistical results of main variables

符号 数量 均值 标准差 最小值 最大值T 630 0.885 0.519 0.199 2.971 Y 630 0.436 0.048 0.129 0.735 P 630 7.548 0.327 6.718 13.795

续表

符号 数量 均值 标准差 最小值 最大值U 630 0.528 0.148 0.217 0.896 R 630 6.986 0.910 3.781 8.749 C 630 2.662 2.062 0.136 9.475 E 630 5.608 1.171 0.015 9.204 F 630 7.601 1.111 4.369 9.810

4.2 电力集聚水平测度结果

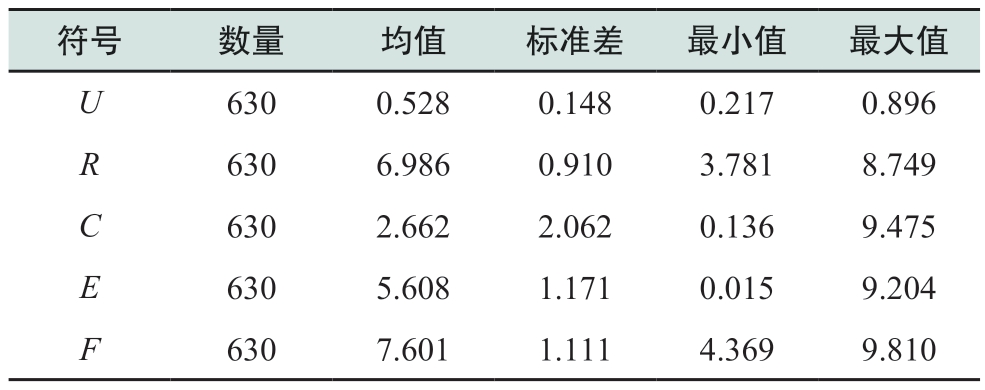

根据计算式(2),本文计算了2001—2021年大陆30个省、自治区、直辖市(西藏除外)的电力集聚指数,图1统计了2001—2021年各地区平均电力集聚指数。

图1 2001—2021年各地区平均电力集聚指数

Fig. 1 Average electric power agglomeration index in various regions from 2001 to 2021

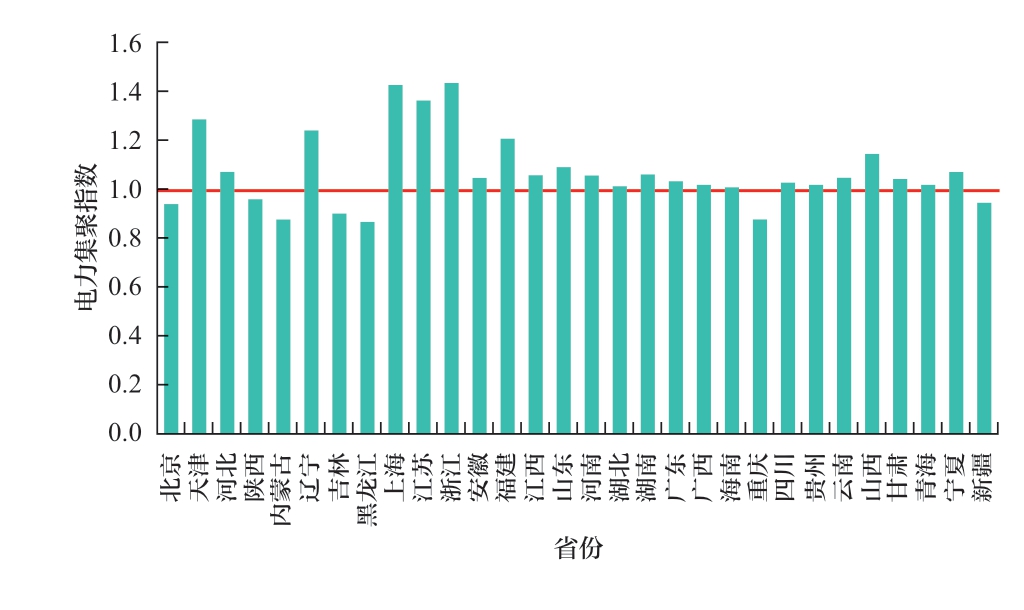

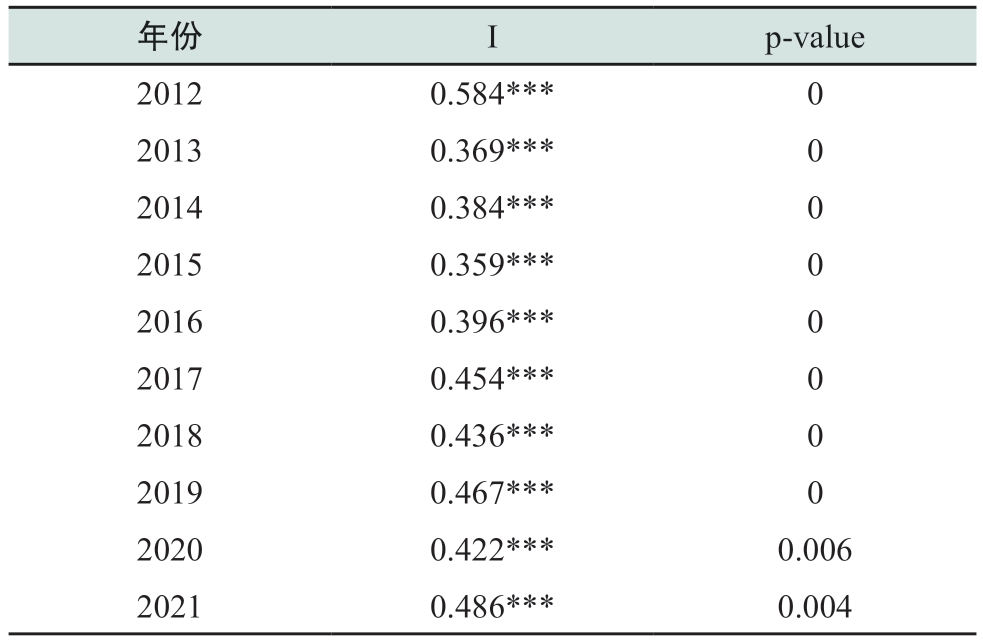

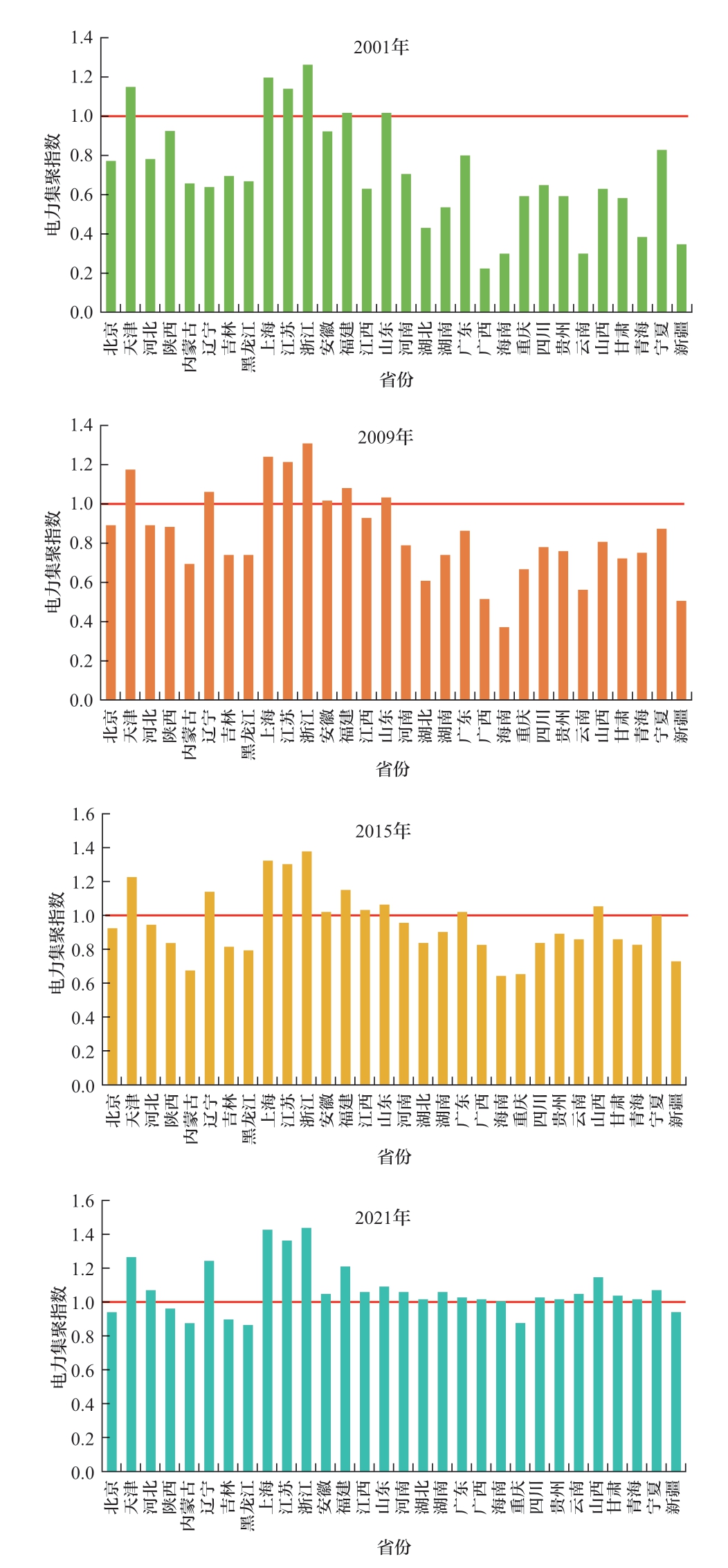

从图中可以看出,在该测度方法下,浙江省的集聚水平最高,黑龙江省集聚水平最低。电力集聚水平较高(区位熵指数大于1)的地区有23个,其他地区电力区位熵值也超过0.85,表明中国大陆各省、自治区、直辖市电力集聚存在差异,且大部分地区已经形成了电力集聚,验证了本文的假设1。进一步地,莫兰指数检验结果表明电力集聚存在空间相关性(结果见附录A),因此在后续相关研究中应考虑空间效应。

表A1 2001—2021年中国电力集聚水平全局莫兰指数

Table A1 Global Moran index of China’s electric power agglomeration level from 2001 to 2021

年份 I p-value 2001 0.134* 0.064 2002 0.273*** 0.004 2003 0.191** 0.029 2004 0.264*** 0.005 2005 0.313*** 0.001 2006 0.197** 0.025 2007 0.203** 0.022 2008 0.203** 0.022 2009 0.215** 0.017 2010 0.396*** 0 2011 0.394*** 0

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

年份 I p-value 2012 0.584*** 0 2013 0.369*** 0 2014 0.384*** 0 2015 0.359*** 0 2016 0.396*** 0 2017 0.454*** 0 2018 0.436*** 0 2019 0.467*** 0 2020 0.422*** 0.006 2021 0.486*** 0.004

除分析计算2021年中国各地区电力集聚水平外,本文额外选取2001年、2009年(全球经济危机)、2015年(新一轮电力体制改革)及2021年各地区电力集聚水平进行分析,具体如图2所示。可以看出,2001年30个地区电力集聚指数超过1的有6个地区,2009年有8个,2015年有12个,2021年有23个,呈现电力集聚的地区范围愈发广泛,且各地区的电力集聚指数也呈现稳步上升趋势。

图2 2001、2009、2015、2021年各地区电力集聚指数

Fig. 2 Electric power agglomeration index by region in 2001,2009, 2015 and 2021

需要注意的是,根据本文测算结果,并非所有样本地区的电力集聚指数均达到了学界对于形成产业集聚的标准(区位熵大于1),特别是在早期年份。但是,根据现有研究[45-46],区位熵小于1可以看作是产业集聚程度较低,而非完全没有集聚。借鉴先前研究[47]的做法,尽管部分样本地区的区位熵值未超过1,但由于区位熵值本身能够反映地区的集聚程度,因而仍可以作为开展实证分析的变量。

4.3 基准回归结果

4.3.1 模型检验

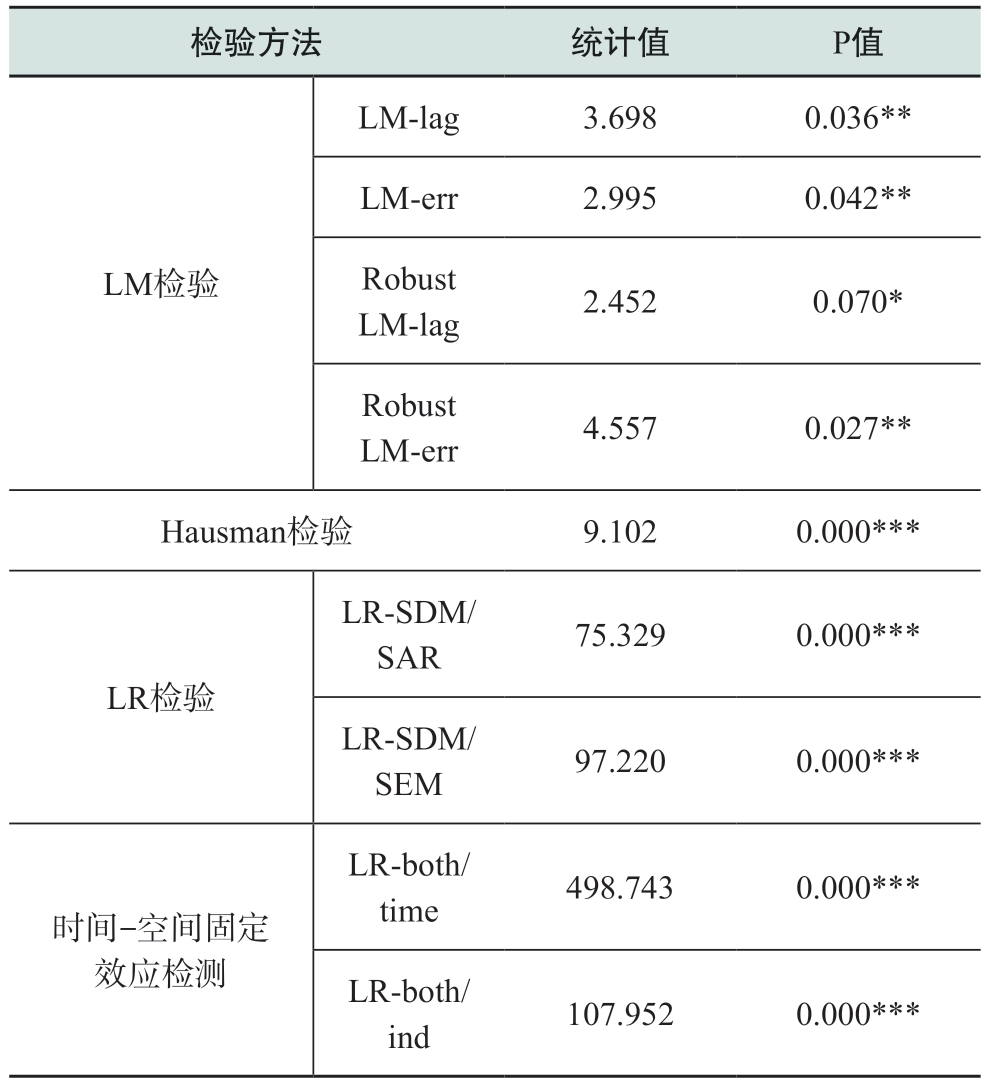

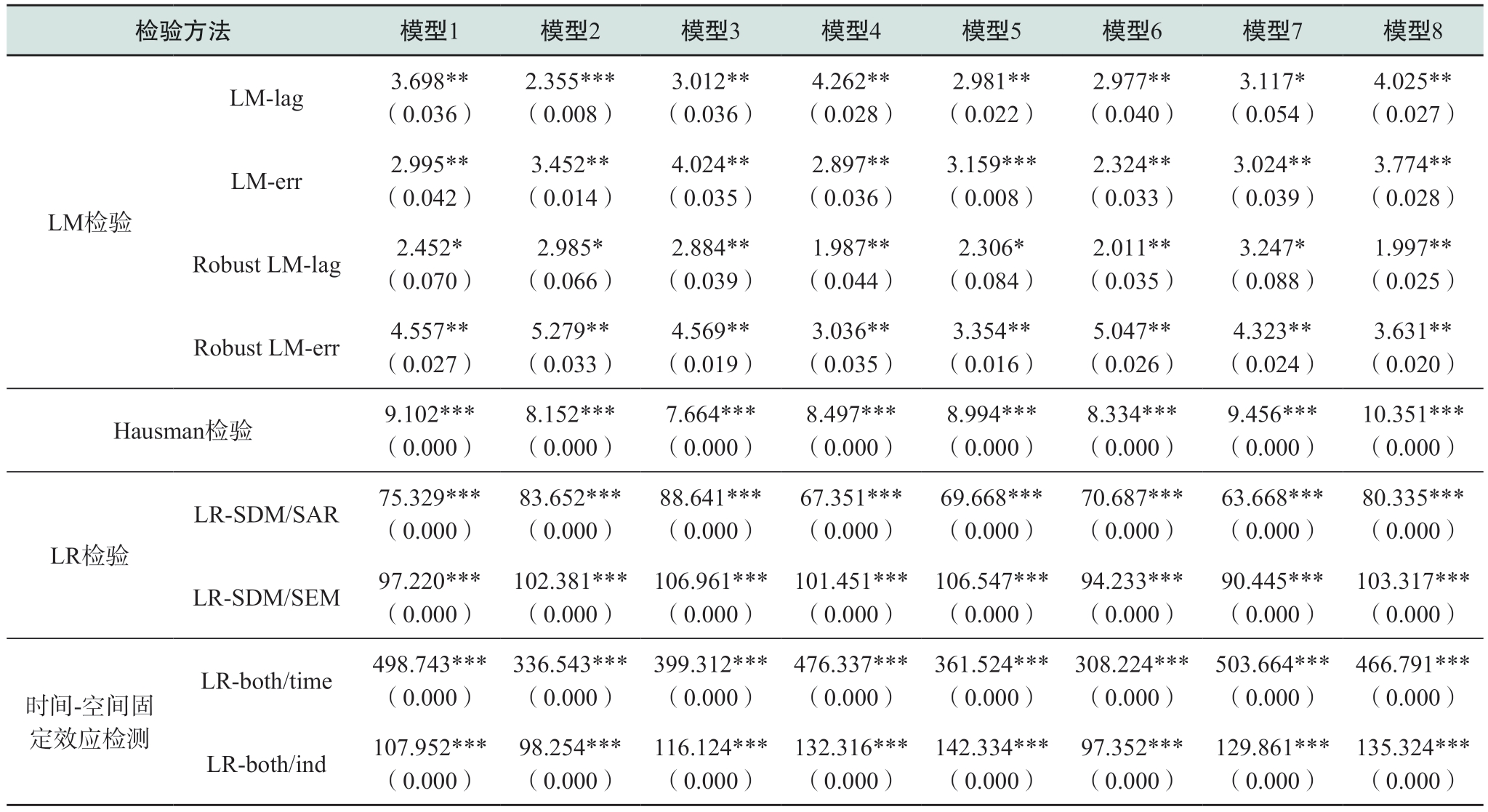

在进行基准回归之前,需要确定模型的基本形式。具体而言,本部分在常规最小二乘法的基础上,采用LM检验确定模型的空间显著性,并运用Hausman检验确定面板模型应采用固定或随机效应。在此基础上,为进一步确定模型的空间计量形式,采用LR检验对常用的空间计量模型形式—空间误差模型(SEM)、空间自回归模型(SAR)、空间杜宾模型(SDM)之间的适用性进行判断,最后针对具体空间计量模型的时间和空间固定效应选择进行判断。总体而言,模型形式检验结果如表3所示。

表3 模型形式检验结果

Table 3 Model formal test results

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

检验方法 统计值 P值LM-lag 3.698 0.036**LM-err 2.995 0.042**LM检验Robust LM-lag 2.452 0.070*Robust LM-err 4.557 0.027**Hausman检验 9.102 0.000***LR-SDM/SAR 75.329 0.000***LR检验LR-SDM/SEM 97.220 0.000***时间-空间固定效应检测LR-both/time 498.743 0.000***LR-both/ind 107.952 0.000***

可以看出,第一,4个LM检验统计量(LM-lag/err和Robust LM-lag/err)均在5%水平上显著,表明选择空间计量模型处理该数据具有合理性;第二,Hausman检验统计量在1%水平上显著,表明应当采用固定效应模型进行相关分析;第三,2个LR检验统计量(LR-SDM/SAR和LR-SDM/SEM)均在1%水平上显著,强烈拒绝原假设,表明SDM模型不能退化为SAR模型或SEM模型;第四,LR时间-空间效应检验均在1%水平上拒绝原假设,表明选择SDM模型时,采用时间-空间双固定效应模型更有效。

4.3.2 结果分析

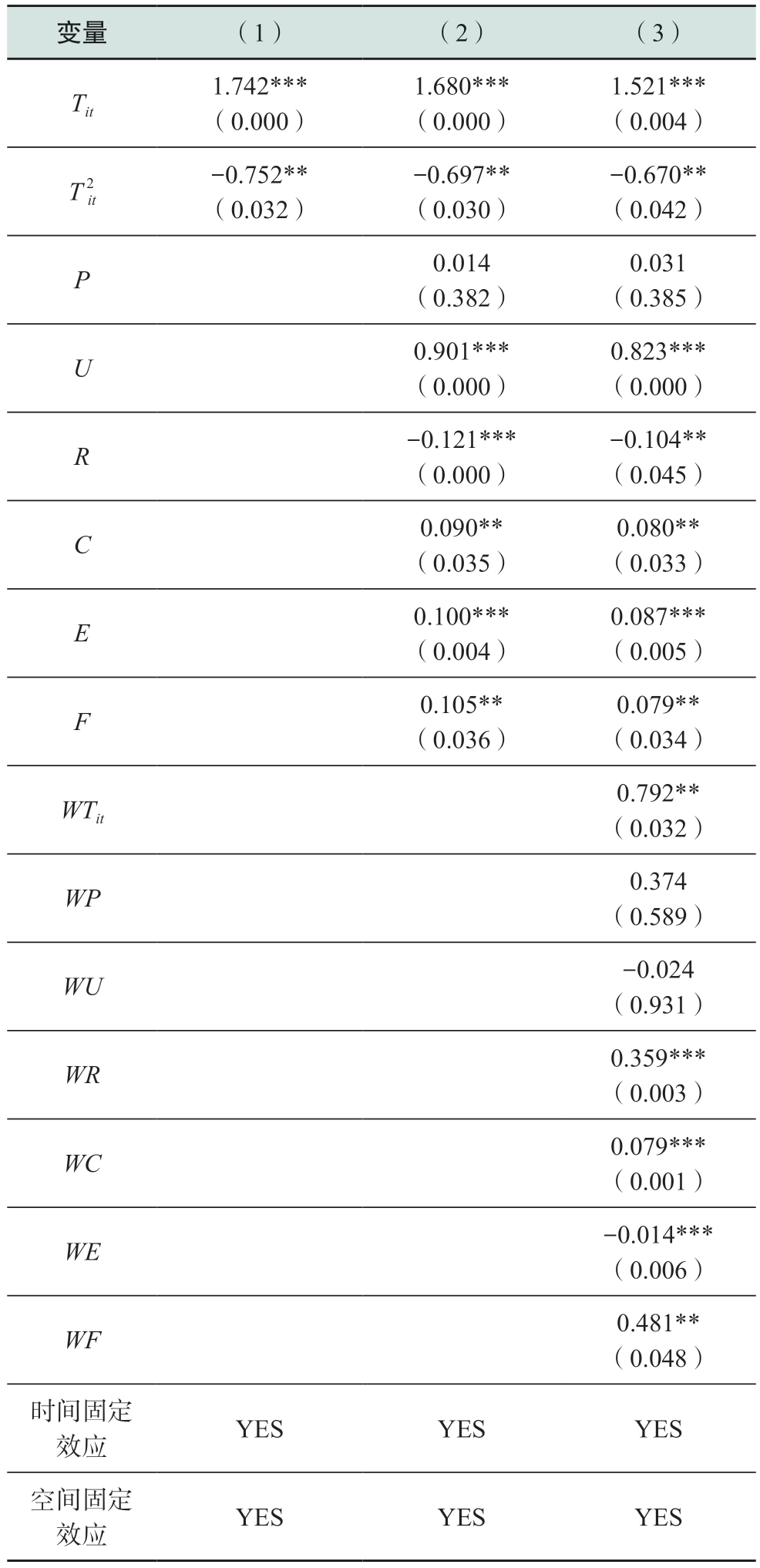

在确定模型形式的基础上,本文采用Stata17编程,计算得到基准回归结果,如表4所示,列 (1) 仅考虑电力集聚水平及其二次项,列 (2) 在列 (1)的基础上纳入控制变量,列 (3) 在列 (2) 的基础上进一步引入各变量的空间项。

表4 基准回归结果(被解释变量:清洁能源产业投资占比)

Table 4 Basic regression results (dependent variable:the effectiveness of industrial upgrading)

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

变量 (1) (2) (3)Tit 1.742***(0.000)1.680***(0.000)1.521***(0.004)T2 it-0.752**(0.032)-0.697**(0.030)-0.670**(0.042)0.031(0.385)U P 0.014(0.382)0.901***(0.000)0.823***(0.000)R -0.121***(0.000)-0.104**(0.045)C 0.090**(0.035)0.080**(0.033)E 0.100***(0.004)0.087***(0.005)F 0.105**(0.036)0.079**(0.034)0.792**(0.032)WP 0.374(0.589)WU -0.024(0.931)WR 0.359***(0.003)WC 0.079***(0.001)WE -0.014***(0.006)WF 0.481**(0.048)时间固定效应 YES YES YES WTit空间固定效应 YES YES YES

由列 (1) 至列 (3) 可知,核心解释变量电力集聚水平系数均为正并在1%的水平上显著,电力集聚水平二次项的系数均为正且在5%的水平上显著,表明电力集聚对能源转型发展成效的影响并非完全线性的,验证了本文所提的研究假设2。

可以发现,第一,仅从核心解释变量来看,电力集聚对清洁能源产业投资占比的影响系数为1.742,在1%的水平下显著,表明随着电力集聚水平的不断提升,地区清洁能源产业投资占比逐渐升高。同时,电力集聚的二次项对清洁能源产业投资占比的影响也具有显著性。综合考虑一次项和二次项系数,清洁能源产业投资占比是关于电力集聚水平的非线性函数,在其他变量保持不变的情况下,当电力集聚水平逐渐增加时,清洁能源产业投资占比将先增加后减少,在电力集聚水平达到1.158时,能源产业发展成效最大。这一结果表明存在一个合理的电力集聚水平,使得能源转型成效最优,这是由于,随着电力不断集聚,地区的能源产业中会引入越来越多的清洁能源产业,协助当地化石能源产业完成部分能源保障任务,但是受到当前技术环境与市场环境的影响,清洁能源产业的发展存在上限,地区对清洁能源产业的容纳量有限,进一步的集聚会更多地增加化石能源产业的占比,进而导致能源转型成效降低,这一结果进一步印证了本文的假设2。

第二,从控制变量来看,人口规模对清洁能源产业投资占比的影响系数的影响不显著,这是由于中国人口分布相对不均,人口规模大并不意味着该地区具有相对良好的产业环境。而其他控制变量对清洁能源产业投资占比的影响系数均是显著的。其中,资源禀赋的增加会导致清洁能源产业投资占比的降低,这是由于当前中国的主要供能仍依赖于化石能源产业,清洁能源产业供能体量仍不高,地区资源禀赋的增加意味着更多的化石能源产业发展,进而使得清洁能源产业投资占比降低。城镇化率、资本存量、就业密度和财政支出的增加会导致清洁能源产业投资占比的增加,这是由于以上几项控制变量往往与地区的现代化水平直接相关,拥有较高城镇化率、资本存量、就业密度、财政支出的地区往往经济较为发达,产业环境良好,产业技术先进,化石能源产业发展饱和,整体产业会向清洁能源逐渐转型。这一结果也为地区制定针对性的经济、产业、财政等相关政策,以促进地区清洁能源产业投资占比的增加提供了参考依据。

第三,从空间效应来看,一方面,电力集聚的空间效应系数为正且显著,表明空间矩阵相邻地区的电力集聚水平的增加也会促进该地区清洁能源产业投资占比的提升,这是由于清洁能源产业往往覆盖面较大,拥有更长的产业链,相邻地区电力集聚水平的提高会为当地清洁能源产业的发展提供更多的产业配置与发展机遇,进而促进当地清洁能源产业投资占比的增加;另一方面,除人口规模和城镇化率外,其他控制变量的空间效应系数都是显著的,表明某地区的清洁能源产业投资占比不仅受到本地区相关控制变量的影响外,还会受到其相邻地区的控制变量变化的影响,尤其是财政支出的空间效应系数远大于其直接效应,这与电力集聚水平类似,进一步证实了清洁能源产业联动效应,同时也为能源转型提供了崭新方向,能源转型下电力集聚的空间效应较为显著,但部分控制变量会产生负的空间效应,如城镇化率和就业密度,这说明清洁能源投资更倾向聚集于产业环境较好的地区,周围地区较高的城镇化率和就业密度会挤占该地区清洁能源投资占比的份额,地方政府积极探求跨地区合作模式,充分互补优势,注重投资,发挥电力集聚的正向空间效应,从而为该地区及相邻地区实现能源转型打下基础。

4.4 讨论

4.4.1 内生性检验

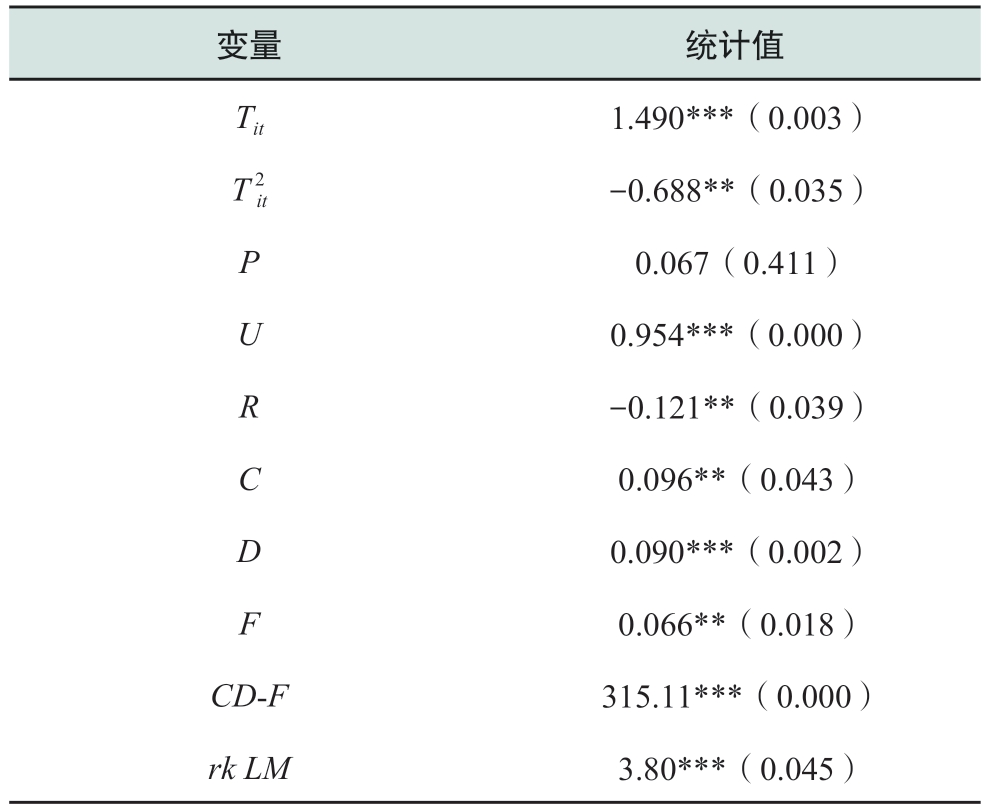

电力集聚水平与清洁能源产业投资占比这2个变量之间可能存在互为因果的内生性,一方面,电力集聚水平会推动地区清洁能源产业发展,提高清洁能源产业投资增速;另一方面,地区清洁能源产业投资占比提高意味着当地政府重视能源转型,进而为电力集聚的提高提供优良的发展环境,即核心解释变量可能存在内生性问题。本节用电力集聚滞后一期作为工具变量通过二阶段最小二乘法对是否存在内生性进行检验,结果如表5所示。从计量层面看,克拉格-唐纳德(Cragg-Donald)CD-F统计量为315.11,远大于10%显著水平的临界值,说明不存在明显的弱工具变量问题;克莱伯根-帕普(Kleibergen-Paap)rk LM统计量为3.80,对应的p值为0.045,这说明工具变量不可识别的原假设被拒绝了。可见,本研究所选择的工具变量是合适而有效的。根据表5中结果可以看出,在考虑到可能存在内生性的情况下,电力集聚对清洁能源产业投资占比成效的影响依旧是显著的,且系数差异不大,假设2的可靠性进一步得到证实。

表5 内生性检验结果

Table 5 Endogeneity test results

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

变量 统计值Tit 1.490***(0.003)T2 it -0.688**(0.035)P 0.067(0.411)U 0.954***(0.000)R-0.121**(0.039)C 0.096**(0.043)D 0.090***(0.002)F 0.066**(0.018)CD-F 315.11***(0.000)rk LM 3.80***(0.045)

4.4.2 稳健性检验

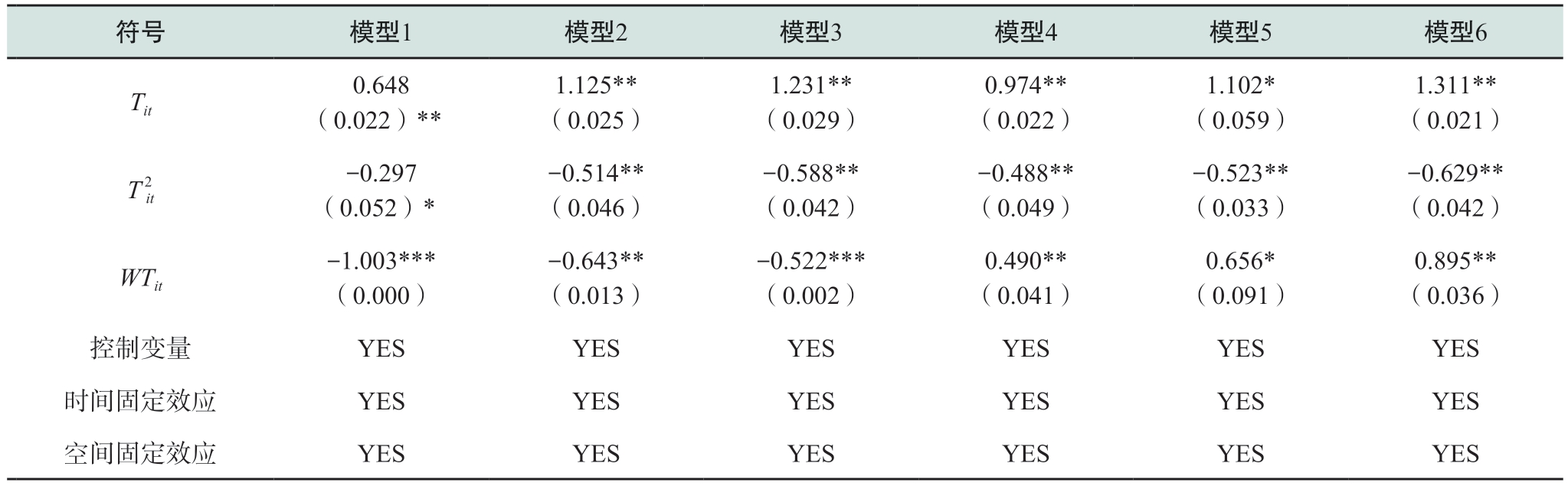

本文通过改变被解释变量(模型1,将清洁能源产业投资占比替换为清洁能源产业投资增速比)、改变核心解释变量(模型2和模型3,基于工业总产值和从业人员数量,运用传统区位熵法计算得到电力产业的Tit,用以表征电力集聚水平)、改变空间权重计算方式(模型4,空间权重矩阵替换为空间地理邻接矩阵)以及改变估计区间(模型5和模型6,将统计期调整为2001—2015年和2016—2021年)的方式对所建模型结果进行稳健性检验。进行稳健性检验前,同样对所选模型形式进行检验,模型均选择时间-空间双固定效应SDM模型,限于篇幅,具体检验结果于附录B中展示。相关稳健性结果如表6所示,核心解释变量—电力集聚水平的系数均为正且显著,各结果与前述基准回归的结果具有一致性,从而验证了模型回归结果的稳健性,进一步验证了假设2。

表6 稳健性检验结果

Table 6 Robustness test results

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

符号 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 Tit 0.648(0.022)**1.125**(0.025)1.231**(0.029)0.974**(0.022)1.102*(0.059)1.311**(0.021)T2 it-0.297(0.052)*-0.514**(0.046)-0.588**(0.042)-0.488**(0.049)-0.523**(0.033)-0.629**(0.042)-0.522***(0.002)-1.003***(0.000)-0.643**(0.013)0.895**(0.036)控制变量 YES YES YES YES YES YES时间固定效应 YES YES YES YES YES YES空间固定效应 YES YES YES YES YES YES WTit 0.490**(0.041)0.656*(0.091)

表B1 模型形式检验结果

Table B1 Model formal test results

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

检验方法 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 模型7 模型8 LM-lag 3.698**(0.036)4.025**(0.027)LM-err 2.995**(0.042)2.355***(0.008)3.012**(0.036)4.262**(0.028)2.981**(0.022)2.977**(0.040)3.117*(0.054)3.774**(0.028)Robust LM-lag 2.452*(0.070)3.452**(0.014)4.024**(0.035)2.897**(0.036)3.159***(0.008)2.324**(0.033)3.024**(0.039)LM检验1.997**(0.025)Robust LM-err 4.557**(0.027)2.985*(0.066)2.884**(0.039)1.987**(0.044)2.306*(0.084)2.011**(0.035)3.247*(0.088)3.631**(0.020)Hausman检验 9.102***(0.000)5.279**(0.033)4.569**(0.019)3.036**(0.035)3.354**(0.016)5.047**(0.026)4.323**(0.024)8.152***(0.000)7.664***(0.000)8.497***(0.000)8.994***(0.000)8.334***(0.000)9.456***(0.000)10.351***(0.000)LR检验80.335***(0.000)LR-SDM/SEM 97.220***(0.000)LR-SDM/SAR 75.329***(0.000)83.652***(0.000)88.641***(0.000)67.351***(0.000)69.668***(0.000)70.687***(0.000)63.668***(0.000)102.381***(0.000)106.961***(0.000)101.451***(0.000)106.547***(0.000)94.233***(0.000)90.445***(0.000)103.317***(0.000)时间-空间固定效应检测LR-both/time 498.743***(0.000)466.791***(0.000)LR-both/ind 107.952***(0.000)336.543***(0.000)399.312***(0.000)476.337***(0.000)361.524***(0.000)308.224***(0.000)503.664***(0.000)135.324***(0.000)98.254***(0.000)116.124***(0.000)132.316***(0.000)142.334***(0.000)97.352***(0.000)129.861***(0.000)

4.4.3 异质性检验

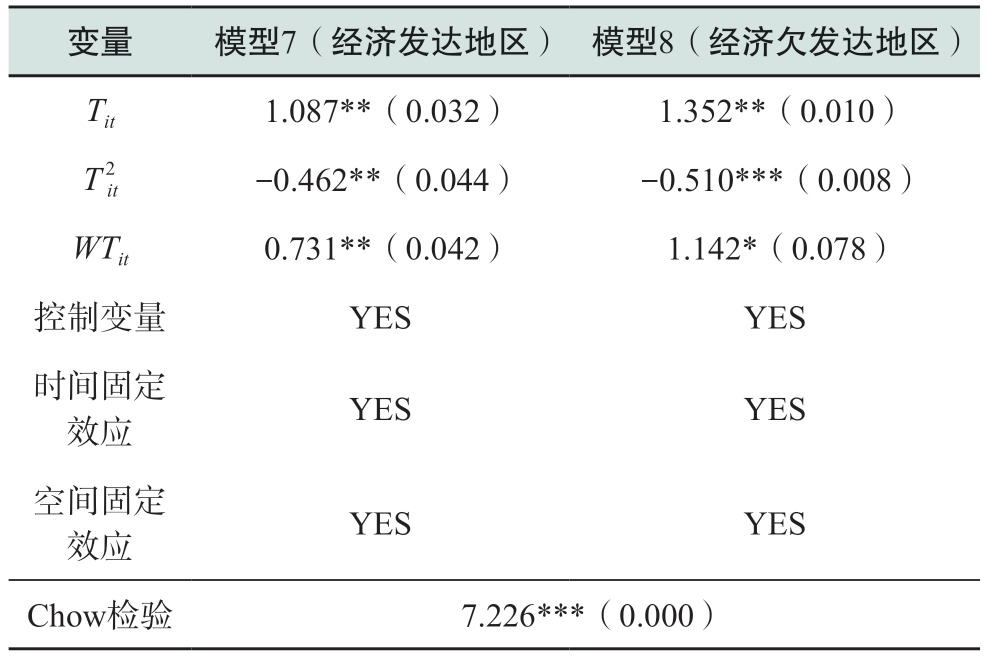

为进一步考虑不同地区样本差异对回归结果的影响,本部分按照经济发展阶段将30个省级区域划分成不同子样本,进而研究不同样本内电力集聚是否仍对能源转型产生显著影响。

以世界银行2022年7月发布的高收入国家标准为划分依据,将研究对象 (30个省级地区)按照2021年人均GDP水平,分为经济发达地区和经济欠发达地区两个子样本,开展回归分析(记为模型7和模型8),分别检验各个子样本内电力集聚是否仍能显著促进能源转型,结果如表7所示。

表7 不同经济发展阶段样本的回归结果

Table 7 Regression results of samples from different stages of economic development

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

变量 模型7(经济发达地区) 模型8(经济欠发达地区)Tit 1.087**(0.032) 1.352**(0.010)T2 it -0.462**(0.044) -0.510***(0.008)WTit 0.731**(0.042) 1.142*(0.078)控制变量 YES YES时间固定效应 YES YES空间固定效应 YES YES Chow检验 7.226***(0.000)

根据表7,各子样本Chow检验值在1%水平上显著,这表明两组数据具有显著的结构性差异,保证了异质性检验的有效性。不同经济发展阶段下,电力集聚对清洁能源产业投资占比的影响均为正且显著,但数值大小存在差异,且不同发展阶段下控制变量和空间效应对清洁能源产业投资占比的影响存在差异,具体而言:

从核心解释变量来看,经济发达地区电力集聚对清洁能源产业投资占比的影响系数小于经济欠发达地区,表明在经济欠发达地区,能源转型进程较为落后,部分基础设施仍需建设,通过电力集聚能够更加有效地提高该地区的清洁能源产业投资占比。从电力集聚的一次项和二次项综合考量,在其他变量不变的情况下,为使得地区清洁能源产业投资占比最高,经济发达地区的电力集聚水平应为1.087,经济欠发达地区的电力集聚水平应为1.325。上述结果表明,在提升地区能源转型成效的过程中,经济欠发达地区对于电力集聚的需求更加迫切,亟待持续发力提升电力集聚水平以促进地区能源转型。从空间效应来看,经济发达和欠发达地区的清洁能源产业投资占比均受到相邻地区电力集聚水平的影响,但经济欠发达地区受到的影响更大。

4.4.4 中介效应检验

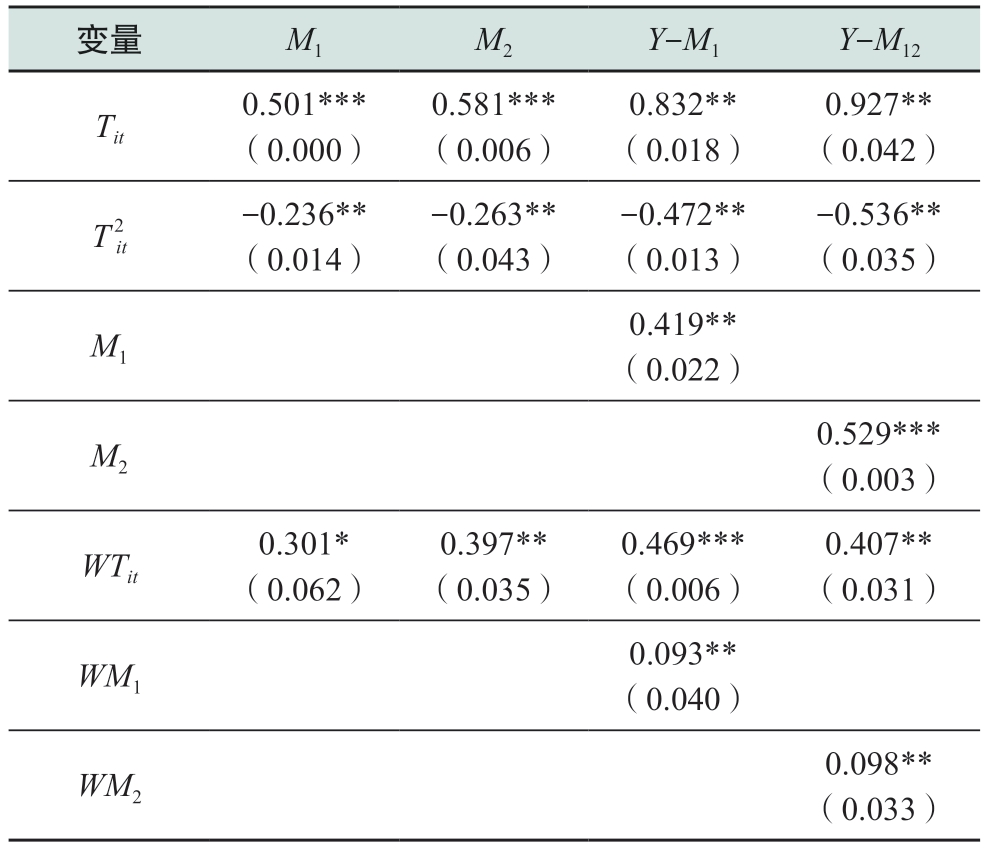

根据本文的假设2,电力集聚会形成能源发展新业态,推动产业技术进步,从而促进能源转型。因此,本部分从技术创新维度分析电力集聚对能源转型的影响机制。其中,技术创新采用地区国内专利申请受理数量和规上工业企业研发经费衡量。相关检验结果如表8所示。

表8 技术创新中介效应检验结果

Table 8 Test results of the mediating effect of technological innovation

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

变量 M1 M2 Y-M1 Y-M12 Tit 0.501***(0.000)0.581***(0.006)0.832**(0.018)0.927**(0.042)T2 it-0.236**(0.014)-0.263**(0.043)-0.472**(0.013)-0.536**(0.035)M1 0.419**(0.022)M2 0.529***(0.003)0.407**(0.031)WM1 WTit 0.301*(0.062)0.397**(0.035)0.469***(0.006)0.093**(0.040)WM2 0.098**(0.033)

表8第一列反映了电力集聚对国内专利申请受理数量的回归结果,可以看出,电力集聚对国内专利申请受理数量具有显著的正向影响,其影响系数为0.501,在1%的水平下显著,表明电力集聚水平的提升能够加快产业完成技术升级,从而推动产业内企业注重科技创新,积极申请相关技术专利;第三列反映了电力集聚和国内专利申请受理数量对投资占比的共同影响,可以看出,国内专利申请受理数量对清洁能源产业投资占比的影响系数为0.419,且系数显著,表明国内专利申请受理数量的中介效应显著,专利申请数量增加反映了相关企业在绿色低碳相关技术方面的进步,技术进步意味着产业生产模式的转型,进而在提升企业效益的同时,推动能源领域发展向清洁能源方向转型,从而促进地区清洁能源产业投资占比的提高。此外,在第三列回归结果中,电力集聚对清洁能源产业投资占比的影响系数为0.832,其绝对值小于基准回归中的1.742,这表明,国内专利申请受理数量在电力集聚影响清洁能源产业投资占比的过程中也起到了部分作用,进一步验证了国内专利申请受理数量存在中介效应。

类似地,表8第二列反映了电力集聚对规上工业企业研发经费的回归结果,可以看出,电力集聚对规上工业企业研发经费具有显著的正向影响,其影响系数为0.581,在1%的水平下显著,表明电力集聚水平的提升对于增强企业的创新意识具有显著作用。在此背景下,企业更倾向于在科技研发领域加大投入,提升自身竞争力和可持续发展能力,进而推动能源转型;第四列反映了电力集聚和规上工业企业研发经费对清洁能源产业投资占比的共同影响,可以看出,规上工业企业研发经费对清洁能源产业投资占比的影响系数为0.529,且系数显著,表明规上工业企业研发经费的中介效应显著,研发经费支出增加能够帮助相关企业突破技术瓶颈,提升能源利用效率和节能环保水平,进而通过技术推广应用,推动企业升级,从而促进清洁能源产业投资占比的提高。此外,在第四列回归结果中,电力集聚对清洁能源产业投资占比的影响系数为0.927,其绝对值小于基准回归中的1.742,这表明,规上工业企业研发经费在电力集聚影响清洁能源产业投资占比的过程中也起到了部分作用,进一步验证了假设2。

5 结论与政策建议

5.1 结论

本文在分析电力集聚的基础上,利用中国省级面板数据,测度了中国电力集聚的水平及其空间效应,进而探究了电力集聚对能源转型的影响。本文主要结论如下。

1)中国电力已经形成集聚。改进的区位熵测算结果表明,2021年电力集聚水平较高(区位熵指数大于1)的地区有23个,其他地区电力区位熵值也超过0.85,表明中国大陆各省、自治区、直辖市电力集聚存在差异,且大部分地区已经形成了电力集聚。

2)通过构建空间杜宾模型并开展实证研究,发现电力集聚对能源转型具有显著的直接影响,且实证结果具有稳健性和地区异质性。当电力集聚水平逐渐增加时,清洁能源产业投资占比值占比将先增加后减少,当电力集聚水平达到1.158时,能源转型成效最优,且从地区异质性来看,经济欠发达地区对于电力集聚的需求更加迫切。结合电力集聚水平测度结果,当前大部分地区的电力集聚水平仍未达到能源转型成效最优时的电力集聚水平,因而需要进一步推动电力集聚。

3)通过构建空间中介效应模型,发现国内专利申请受理数量和规上工业企业研发经费在电力集聚影响能源转型的过程中起到了促进作用。表明电力集聚能够通过技术创新这一中介因素,推动能源转型。

5.2 政策建议

1)促进电力集聚和经济规模提升需优化产业布局。政府可提供税收优惠和补贴,鼓励产业转型和吸引投资,加强基础设施建设。重点发展技术密集型产业,鼓励研发投入和核心技术培育,同时实施人才引进和培养政策。加强区域协同合作,共享资源和技术,优化电力产业空间布局,引导其向经济发达地区集聚。政府可实施分区域电力产业扶持计划。对长三角、珠三角等经济发达地区,提高高新技术电力企业的企业所得税减免比例,对建设智能电网、储能电站等新型基础设施项目给予财政补贴。在中西部能源富集区设立国家级电力产业园区,入园企业享受一定的税收优惠,配套建设特高压外送通道和数字化调度平台。并建立跨省电力产业协作基金,在京津冀、成渝双城经济圈建成区域级电力装备共享制造中心,提升关键设备产能利用率。

2)持续优化电力集聚水平,寻找促进能源转型的最优电力集聚水平。根据实证结果,电力集聚水平对能源转型的影响均呈现先促进后抑制的趋势,即存在一个合理的电力集聚水平使得能源转型成效最优。同时,对于不同经济发展阶段地区,使得能源转型成效最优的电力集聚水平存在差异。因此,政府可建立集聚水平分级管理体系,根据当前电力集聚水平将各省划分为优化区、培育区、潜力区。并设定差异化调控阈值,对超出阈值的区域启动用地、信贷调控机制。

3)加强技术创新,强化电力集聚对能源转型的促进作用。根据研究结果,以国内专利申请受理数量和规上工业企业研发经费表征的技术创新在电力集聚影响能源转型的过程中起到了推动作用。因此,应从政府和企业层面鼓励各类主体加大研发投入,培育核心技术,增强电力集聚的技术扩散和知识溢出效应,推动清洁低碳技术在能源电力领域的推广应用,助力能源电力新业态发展。可启动电力科技攻坚“三个一”工程:实施研发加计扣税政策,对攻克柔性直流输电、虚拟电厂等技术的企业给予补贴。组建新型电力系统创新联合体,争取2025年建成10个中型试点基地,实现氢能储能等关键技术产业化。设立绿色技术推广基金,在张家口等6个示范区推行“风光储”一体化项目,推动清洁能源占比稳步提升,从而促进能源持续转型。

参考文献

-

[1]

GE Y. Globalization and industry agglomeration in China[J].World Development, 2009, 37(3): 550-559. [百度学术]

-

[2]

李萌,张联君,潘家华. 可再生能源的产消一元化转型与可持续发展目标的推进[J]. 阅江学刊,2024,16(1):83-94.LI Meng, ZHANG Lianjun, PAN Jiahua. Unified transformation of renewable energy production and consumption: advancing sustainable development goals[J].Yuejiang Academic Journal, 2024, 16(1): 83-94(in Chinese). [百度学术]

-

[3]

王宇,束容与. 平台经济推动产业链高质量发展的机制与路径研究[J]. 当代经济科学,2024,46(5):75-88.WANG Yu, SHU Rongyu. Research on mechanism and path of platform economy promoting high-quality development of industrial chain[J]. Modern Economic Science, 2024, 46(5):75-88(in Chinese). [百度学术]

-

[4]

齐波,冀茂,郑玉平,等. 电力物联网技术在输变电设备状态评估中的应用现状与发展展望[J]. 高电压技术,2022,48(8):3012-3031.QI Bo, JI Mao, ZHENG Yuping, et al. Application status and development prospect of power Internet of Things technology in condition assessment of power transmission and transformation equipment[J]. High Voltage Engineering, 2022,48(8): 3012-3031(in Chinese). [百度学术]

-

[5]

巫强,胡蕾,蒋真儿. 产业链与创新链融合发展:内涵、动力与路径[J]. 南京社会科学,2024(2):27-37.WU Qiang, HU Lei, JIANG Zhener. Integration development of industrial chain and innovation chain: connotation,motivation and path[J]. Nanjing Journal of Social Sciences,2024(2): 27-37(in Chinese). [百度学术]

-

[6]

鞠立伟,吕硕硕,李鹏. 新型电力系统需求侧灵活性资源时空协同优化与动态均衡机制研究综述[J]. 电力建设,2024,45(9):142-163.JU Liwei, LÜ Shuoshuo, LI Peng. Review of novel demandside flexibility resource spatio-temporal co-optimization and dynamic equilibrium mechanism of power systems[J]. Electric Power Construction, 2024, 45(9): 142-163(in Chinese). [百度学术]

-

[7]

MARSHALL A. Principles of economics[M]. New York:Prometheus Books, 1890. [百度学术]

-

[8]

WEBER A. Theory of industrial location[J]. San José State University Department of Economics: San Jose, CA, USA,1909. [百度学术]

-

[9]

PERROUX F. Economic space: theory and applications[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1950, 64(1): 89-104. [百度学术]

-

[10]

KRUGMAN P. Geography and Trade[M]. The MIT Press,1991:55-76. [百度学术]

-

[11]

ZHANG S H, WEN X W, SUN Y, et al. Impact of agricultural product brands and agricultural industry agglomeration on agricultural carbon emissions[J]. Journal of Environmental Management, 2024, 369: 122238. [百度学术]

-

[12]

LIU X P, ZHANG X L, SUN W. Does the agglomeration of urban producer services promote carbon efficiency of manufacturing industry?[J]. Land Use Policy, 2022, 120:106264. [百度学术]

-

[13]

WU S X, LI J W. The future of cities in the digital economy era: a study on the impact of Internet on the agglomeration of producer services in Chinese cities[J]. China Economic Quarterly International, 2024, 4(2): 107-118. [百度学术]

-

[14]

曹楠楠,牛晓耕,胡筱沽. 金融支持新能源产业集聚发展的实证研究[J]. 当代经济管理,2021,43(4):89-97.CAO Nannan, NIU Xiaogeng, HU Xiaogu. Empirical study on financial support for new energy industry agglomeration development[J]. Contemporary Economic Management, 2021,43(4): 89-97(in Chinese). [百度学术]

-

[15]

HIDAYATNO A, DESTYANTO A R, HANDOYO B A. A conceptualization of renewable energy-powered industrial cluster development in Indonesia[J]. Energy Procedia, 2019,156: 7-12. [百度学术]

-

[16]

MA Y, WANG Y T, ZHOU X J. The impact of green finance on the development of the non-hydro renewable energy industry: an empirical study based on data from 30 provinces in China[J]. Renewable Energy, 2024, 227: 120543. [百度学术]

-

[17]

张磊. 财政政策支持下的新兴产业对能源—经济—环境发展的影响[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2020,22(3):152-160.ZHANG Lei. Research on the impact of new industrial development on energy-economy-environmental development supported by government fiscal policy[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2020, 22(3):152-160(in Chinese). [百度学术]

-

[18]

XIU C, LIS A M. Collaborative development model and strategies of multi-energy industry clusters: multi-indicators analysis affecting the development of coastal energy clusters[J]. Energy, 2024, 295: 131036. [百度学术]

-

[19]

王再进,张亮,应益昕,等. 创新链产业链资金链人才链深度融合:理论探析、国外实践与政策启示[J]. 经济研究参考,2024(2):113-127.WANG Zaijin, ZHANG Liang, YING Yixin, et al. Deep integration of the innovation, industrial, capital, and talent chains: theoretical analysis, foreign practices, and policy implications[J]. Review of Economic Research, 2024(2): 113-127(in Chinese). [百度学术]

-

[20]

王明华. 氢能-煤基能源产业战略转型路径研究[J]. 现代化工,2021,41(7):1-4.WANG Minghua. Research on strategic transformation paths for hydrogen energy-coal-based energy industry[J]. Modern Chemical Industry, 2021, 41(7): 1-4(in Chinese). [百度学术]

-

[21]

张有生,苏铭,田智宇. 加快黄河流域能源基地转型发展[J]. 宏观经济管理,2022(5):38-45.ZHANG Yousheng, SU Ming, TIAN Zhiyu. Accelerate transformation and development of the energy bases in the Yellow River Basin[J]. Macroeconomic Management, 2022(5):38-45(in Chinese). [百度学术]

-

[22]

李昕媛,任康,郑霞忠. 中国清洁能源基地多时间尺度互补网络及鲁棒性研究[J]. 太阳能学报,2025,46(7):307-317.LI Xinyuan, REN Kang, ZHENG Xiazhong. Study on multitime scale complementary networks and robustness in China’s clean energy bases[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2025,46(7): 307-317(in Chinese). [百度学术]

-

[23]

纪祥裕,顾乃华. 生产性服务业与制造业协同集聚具有创新驱动效应吗[J]. 山西财经大学学报,2020,42(7):57-70.JI Xiangyu, GU Naihua. Is there innovation-driven effect in the co-agglomeration of producer services and manufacturing industries[J]. Journal of Shanxi University of Finance and Economics, 2020, 42(7): 57-70(in Chinese). [百度学术]

-

[24]

杨莘博,谭忠富,林宏宇,等. 计及需求响应及储能聚合商的分布式农村清洁能源系统运行优化模型[J]. 系统工程理论与实践,2022,42(12):3319-3334.YANG Shenbo, TAN Zhongfu, LIN Hongyu, et al. Operation optimization model of distributed rural clean energy system considering demand response and energy storage aggregator[J].Systems Engineering-Theory & Practice, 2022, 42(12): 3319-3334(in Chinese). [百度学术]

-

[25]

王永真,潘崇超,韩恺,等. “双碳” 目标下中国综合能源服务的态势辨析与理论架构[J]. 全球能源互联网,2023,6(4):379-389.WANG Yongzhen, PAN Chongchao, HAN Kai, et al. Situation identification and theory architecture of integrated energy services under dual carbon goal in China[J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2023, 6(4): 379-389(in Chinese). [百度学术]

-

[26]

盛戈皞,钱勇,罗林根,等. 面向新型电力系统的数字化电力设备关键技术及其发展趋势[J]. 高电压技术,2023,49(5):1765-1778.SHENG Gehao, QIAN Yong, LUO Lingen, et al. Key technologies and development trends of digital power equipment for new type power system[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(5): 1765-1778(in Chinese). [百度学术]

-

[27]

平瑛,施文杰. 农产品加工业集聚、空间溢出与农业高质量发展[J]. 中国农业资源与区划,2023,44(3):155-167.PING Ying, SHI Wenjie. Agglomeration, spatial spillover of agro-processing industry and high-quality agricultural development[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2023, 44(3): 155-167(in Chinese). [百度学术]

-

[28]

孙超平,刘慧敏,吴勇. 我国纺织业空间集聚水平测度与系统效率评价研究[J]. 工业技术经济,2015,34(12):21-29.SUN Chaoping, LIU Huimin, WU Yong. Research on agglomeration state and efficiency evaluation of textile industry in China[J]. Journal of Industrial Technological Economics,2015, 34(12): 21-29(in Chinese). [百度学术]

-

[29]

CLIFFORD P, SUDBURY A. A model for spatial conflict[J].Biometrika, 1973, 60(3): 581-588. [百度学术]

-

[30]

LESAGE J, PACE R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Chapman and Hall/CRC, 2009. [百度学术]

-

[31]

ELHORST J P, GROSS M, TEREANU E. Cross-sectional dependence and spillovers in space and time: where spatial econometrics and global var models meet[J]. Journal of Economic Surveys, 2021, 35(1): 192-226. [百度学术]

-

[32]

LEE L F, YU J H. Identification of spatial durbin panel models[J]. Journal of Applied Econometrics, 2016, 31(1): 133-162. [百度学术]

-

[33]

陈建军,陈国亮,黄洁. 新经济地理学视角下的生产性服务业集聚及其影响因素研究:来自中国222个城市的经验证据[J]. 管理世界,2009(4):83-95.CHEN Jianjun, CHEN Guoliang, HUANG Jie. Study on producer service agglomeration and its influencing factors from the perspective of new economic geography: empirical evidence from 222 cities in China[J]. Journal of Management World, 2009(4): 83-95(in Chinese). [百度学术]

-

[34]

张友国,蒋鸿宇. 统筹“双碳”目标下的能源转型与能源安全[J]. 世界社会科学,2023(4):121-146.ZHANG Youguo, JIANG Hongyu. Coordinating energy transition and energy security toward the goal of the carbon peaking and carbon neutrality[J]. Social Sciences International,2023(4): 121-146(in Chinese). [百度学术]

-

[35]

林淑君,郭凯明,龚六堂. 产业结构调整、要素收入分配与共同富裕[J]. 经济研究,2022,57(7):84-100.LIN Shujun, GUO Kaiming, GONG Liutang. Industrial structural restructuring, factor income distribution and common prosperity[J]. Economic Research Journal, 2022, 57(7): 84-100(in Chinese). [百度学术]

-

[36]

吴涵,郭凯明. 双循环视角下要素市场化配置、产业结构转型与劳动生产率增长[J]. 经济研究,2023,58(9):61-78.WU Han, GUO Kaiming. Market-oriented allocation of factors, structural transformation and labor productivity growth from the perspective of the “dual circulation” development pattern[J]. Economic Research Journal, 2023, 58(9): 61-78(in Chinese). [百度学术]

-

[37]

刘保留,潘家华,陈梦玫. 分布式零碳能源规模化发展与产业空间格局重构:新经济地理学产业空间集聚模型的适用性辨析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版),2024,24(6):122-138.LIU Baoliu, PAN Jiahua, CHEN Mengmei. Scale-up of distributed zero-carbon energy and reconstruction of industrial spatial patterns: discussion on the applicability of industrial spatial agglomeration model in new economic geography[J].Journal of Beijing University of Technology (Social Sciences Edition), 2024, 24(6): 122-138(in Chinese). [百度学术]

-

[38]

苏剑,杨盈竹. 房地产行业最优规模探讨[J]. 社会科学研究,2024(1):85-95.SU Jian, YANG Yingzhu. A discussion on the optimal scale of real estate industry[J]. Social Science Research, 2024(1): 85-95(in Chinese). [百度学术]

-

[39]

杨晓文,袁家海,任羽菲,等. 资源型城市韧性的时空演变与影响因素:基于能源低碳转型视角[J]. 统计与决策,2025,41(7):105-110. [百度学术]

-

[40]

高爽,王少剑,莫惠斌. 全球视角下中国城镇化进程及其碳排放效应的比较研究[J]. 地理科学,2024,44(2):204-215.GAO Shuang, WANG Shaojian, MO Huibin. A comparative study of China’s urbanization process and its carbon emission effect from a global perspective[J]. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(2): 204-215(in Chinese). [百度学术]

-

[41]

王永真,林伟,李成宇,等. 工业型城市能源转型的综合评价:以苏州市为例[J]. 全球能源互联网,2021,4(2):188-196.WANG Yongzhen, LIN Wei, LI Chengyu, et al.Comprehensive evaluation of energy transition in industrial cities: a case study of Suzhou[J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2021, 4(2): 188-196(in Chinese). [百度学术]

-

[42]

张华明,元鹏飞,朱治双. 中国城市人口规模、产业集聚与碳排放[J]. 中国环境科学,2021,41(5):2459-2470.ZHANG Huaming, YUAN Pengfei, ZHU Zhishuang. City population size, industrial agglomeration and CO2 emission in Chinese prefectures[J]. China Environmental Science, 2021,41(5): 2459-2470(in Chinese). [百度学术]

-

[43]

田伟腾. 财政分权、城市扩张与中国碳排放强度[J]. 华东经济管理,2024,38(4):72-82.TIAN Weiteng. Fiscal decentralization, urban expansion, and China’s carbon emission intensity[J]. East China Economic Management, 2024, 38(4): 72-82(in Chinese). [百度学术]

-

[44]

刘洪,姜娇阳. 科技创新对长江经济带低碳发展的驱动效应研究[J]. 统计与决策,2024,40(11):179-183.LIU Hong, JIANG Jiaoyang. Study on the driving effect of scientific and technological innovation on the low-carbon development of the Yangtze River Economic Belt[J]. Statistics& Decision, 2024, 40(11): 179-183(in Chinese). [百度学术]

-

[45]

李秀娟,孟丽红,吉登艳. 我国农业产业集聚度比较分析及区划研究[J]. 中国农业资源与区划,2021,42(12):51-59.LI Xiujuan, MENG Lihong, JI Dengyan, et al. Comparative analysis and regionalization of agricultural industrial agglomeration degree in China[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2021, 42(12):51-59(in Chinese). [百度学术]

-

[46]

韩海彬,杨冬燕. 农业产业集聚对农业绿色全要素生产率增长的空间溢出效应研究[J]. 干旱区资源与环境,2023,37(6):29-37.HAN Haibin, YANG Dongyan. Spatial spillover effects of agricultural industrial agglomeration on the growth of agricultural green total factor productivity[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2023, 37(6): 29-37(in Chinese). [百度学术]

-

[47]

范剑勇,刘念,刘莹莹. 地理距离、投入产出关系与产业集聚[J]. 经济研究,2021,56(10):138-154.FAN Jianyong, LIU Nian, LIU Yingying. Geographic distances, input-output linkages and agglomeration[J].Economic Research Journal, 2021, 56(10): 138-154(in Chinese). [百度学术]

基金项目

北京市社会科学基金(B22HZ00020)。

Beijing Municipal Social Science Foundation (B22HZ00020).